こんにちは、集客デザインです。

今回は、こんな方に向けて記事を書きました。

もし最後まで読んでいただければ、こんなことが学べますよ。

この記事で学べること

- コミュニティビジネスとは何かが分かる。

- コミュニティが抱える課題が分かる。

- コミュニティビジネスの事例が分かる。

では、早速記事に入っていきましょう!

コミュニティビジネスとは?

コミュニティビジネスとは、コミュニティ(地域)の抱えるさまざまな課題を、“地域住民”が主体となって、地域資源を活かしつつ、ビジネス的な手法を用いて解決する地域事業です。

ここでいう地域資源とは、例えば

●ヒト

●カネ

●自然

●文化

●伝統

●産業ノウハウ

のことです。

なお、これまでは、地域コミュニティといえば、地元商店会、町内会、青年団・少年団などの地縁(その土地に住む)団体が主な担い手でした。

ところが、社会構造や価値観、生活スタイルが大きく変化したことで、『共通な目的を明確に持つ集団・団体』=アソシエーションが、積極的に”地域貢献に向けた課題解決”へと参加する動きが増えています。

コミュニティビジネスの主体は多種多様!

ではコミュニティビジネスの担い手は、具体的には誰なのでしょうか?

それは地域住民だけではなく、『地域ネットワーク』という広い枠組み・関係性にもとづいて行われます。

●地域住民人

●NPO法人

●行政

●大学・研究会

●個人事業主

●会社組織

●金融機関

●行政

●個人(ボランティア)

●青年団体や婦人団体

などなど。このように地域ネットワークは、多様な担い手やプレイヤーが連携し、地域復興・活性化という同じ目的に向かって『共同』していくのです。

行政に依存しないコミュニティビジネスも!

これまでは、行政の支援を受けてコミュニティビジネスが展開されることが多かったですが、現在は行政に依存しない民間主導のコミュニティビジネスが増えてきています。

その理由は、コミュニティの抱える課題がどんどん増え、行政の支援が追いつかない、、、こんな背景があるからです。

そして、コミュニティビジネスの活動分野はさまざまにあります。

●まちづくり

●子育て支援

●地域資源活用

●就業支援

●農業

●観光・交流

もちろん、コミュニティビジネスの根本には『地域の課題解決』があるわけです。そのため、事実上、地域にねむる課題の数だけ、コミュニティビジネスの活動範囲は広くなります。

コミュニティが抱える課題とは?【←ビジネスのヒントあり!】

それでは具体的に、コミュニティはどのような課題を抱えているのでしょうか?

代表的には以下の5つが、ほとんどの地域で『共通課題』と認識されているものです。

●少子高齢化

●地方の人口減少

●地域ブランド力が低い

●子育て

●商店街の衰退

それでは、詳しく解説していきましょう。

少子高齢化

少子高齢化とは、「高齢者が多く、子供が少ない」というアンバランスな人口構造をもつ

原因は、簡単です。高齢者はどんどん増えるが、子供はすくない。すると割合的には高齢者のほうが多くなりますよね。

少子高齢化は、地方ではものすごいスピード進行しており、これからも深刻です。将来的には山村地域や過疎地域を中心に『非住居地域』が増加すことも予測されています。

地方の人口減少(若者の都市部への流出等)

人口減少は、深刻と仕事を求めて、刺激を求めて、若者は都会へ!という風潮はいまだに根強く残っています。

若者はコミュニティにとっては、大切な資源です。そんな若者が東京をはじめ、大阪、名古屋に流れていくのは、コミュニティの問題といえるでしょう。

行政×市民×企業がともに連携して、その地域に住むこと・働くことの魅力を強め、若者の居場所を作り出す事が主な目的や役割となります。

地域ブランド力が低い(知名度がない)

47都道府県の中でも、『ブランド力』をしっかりと確立されている県や市町村の数は限られています。

「地域ブランド調査2018」によると県ランキンでは“北海道”と“京都”と“東京”が上位を独占しており、ここ数年変わっていません。

また、市町村についても、上位10を挙げておくと

●函館市(北海道)

●京都市(京都府)

●札幌市(北海道)

●小樽市(北海道)

●神戸市(兵庫県)

●横浜市(神奈川県)

●富良野市(北海道)

●鎌倉市(神奈川県)

●金沢市(石川県)

●仙台市(宮城県)

●日光市(栃木県)

●横浜市(神奈川県)

と、これまた、毎年お決まりの市町村が並んでいます。地域ブランドを高めることが、イコールで『地域活性化』につながるのであれば、“知名度が低い”というのも、コミュニティの抱える課題なのです。

子育て

少子高齢化を防ぐためには、子供を増やさなければならないです。ところが、日本は子育てするには、大変な国だと言われています。

その原因はいくつかあります。

●とにかく子育てにはお金がかかる

●支援制度などが整っていない

●仕事と子育ての両立がしにくい環境

子供の数を増やす政策も大切ではありますが、『子供育てがしやすい場』を整えることのほうが必要なのです。

商店街の衰退

都市部では、商店街や繁華街は賑わいをみせていますが、地方に目を向ければ「シャッター通り」と呼ばれる寂しい場所が数多くあります。

ちょっとした豆知識ですが、商店街は戦後から高度経済成長期にかけて、地域コミュニティを形成する「場」として発展しました。ところが、産業構造や社会構造、ニーズの変化など多様な変化によって、徐々に衰えてきたのです。

多くの人々に商店街そのものへ魅力を感じてもらい、本来のあった活気を取り戻す。この点も、コミュニティビジネスが携わって、解決しなければならない課題です。

コミュニティビジネスの事例!

それではコミュニティビジネスの事例をご紹介していきます。

なお、事例は「地域資源活用」、「子育て支援」、「商店街活性化」を中心にピックアップしています。

●事例01→山城下町ホテル NIPPONIA

●事例02→子育てシェアAsMama

●事例03→子ども食堂

●事例04→学園坂タウンキッチン

●事例05→まちゼミ

●事例06→BABAラボ

●事例07→花農場あわの

●事例08→すみまカフェ

●事例09→カフェと囲碁 ひだまり

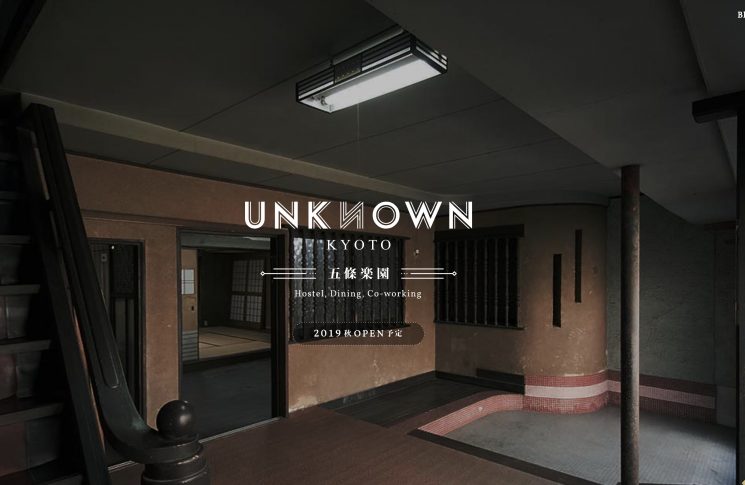

●事例10→UNKNOWN KYOTO

では事例10個を順番に解説していきましょう。

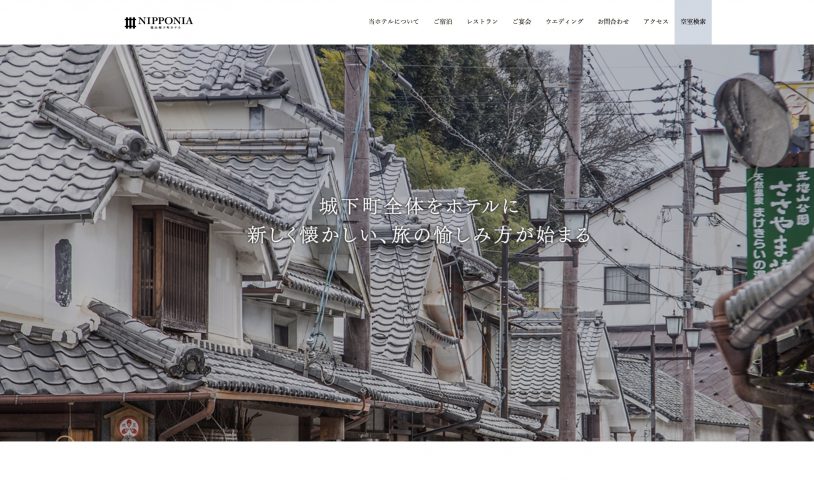

事例01【古民家を再生!】篠山城下町ホテル NIPPONIA(ニッポニア)

『城下町全体をひとつのホテル』に見立てる。そんな構想のもとでプロジェクトが立ち上がった、篠山城下町ホテル NIPPONIA。

篠山城下町ホテル NIPPONIAは、古民家をまとめてリノベーションし、まるっと客室として再生した複合宿泊施設です。

このプロジェクト背景には、篠山城にある城下町の町屋や武家屋敷などの歴史的な資源が、人口減少で、その多くが空き家となり、取り壊されることになったのです。

なお、古民家再生プロジェクトは、一般社団法人ノオトが手がけており、篠山城下町だけでなく、そのほか関西7地域でも展開しています。

事例02【子育ては頼り合う時代に】子育てシェアAsMama(アズママ)

子育てシェアとは、株式会社AsMamaが提供しているWebサービスです。

株式会社AsMamaは、子育てを中心に、さまざまな地域交流事業、コミュニティ創生プロジェクトなど手がけています。

子育てシェアの子供の送り迎え・託児を顔見知りやご近所さんに直接依頼ができるものです。

さらに、シェアリングエコノミーが増えている状況のなかで、

●送迎、託児のシェア

●教科書やノートなどモノのシェア

●ご飯やお出かけなど予定のシェア

とさまざまにシェアすることができます。

株式会社AsMamaは、積極的に地域交流イベントを行い、待機児童問題の解決を模索する自治体との連携も行なっています。

事例03:【こどもの食をサポート】こども食堂

こども食堂とは、主に“貧困”という問題を抱えている子どもたちに対して、食事を提供する支援活動です。

活動内容としては、地域住民や自治体など地域コミュニティが主体となって、月に数回ほどで、無償あるいは、低価格で手作りの食事を提供しています。

こども食堂は、北海道から沖縄まで全国各地にネットワークを広げ、現在、約2300か所に展開しており、ただ食事提供をするだけでなく、子どもの居場所づくりや一人の食事(孤食)を回避などに役立っています。

事例04【食を通じて地域を活性化させる】学園坂タウンキッチン

『学園坂タウンキッチン』とは、地域の主婦やおばあちゃんたち10名弱の『食にこだわった人』がシェフとなり、お惣菜やおにぎり、パンやスイーツなど日替わりで提供するシェアキッチンです。

立ち上げの経緯としては、小平市の『学園坂商店会』から空き店舗を紹介してもらったことから始まり、行政などから支援を受けつつ、2010年11月に学園坂タウンキッチンとして開設。

そして、2014年には本格的な『シェアキッチンスタイル』として運営しています。

会社組織×学園坂商店会×東京都×NPO法人が、複数連携すること、地域活性化に取り組んでいます。

事例05【商店主と地域住民の交流促進!】まちゼミ

「まちゼミ」とは、商店街の店主が講師となり無料の講座を開き、プロならではの専門知識を提供する2~10人規模の少人数制のゼミです。

商店街で経営を続けてきた商店主は、長年のこだわりやノウハウを持っています。

それをお客さんと共有することで、商店主自体の人柄を知ってもらいながらも、お客様との間に強固な信頼関係を築けます。

ちなみには発祥は愛知県岡崎市の中心市街地ですが、まちゼミは人気が高く全国に浸透しています。

事例06【高齢者に生きがいを】BABAラボ

BABA labは、埼玉県さいたま市で2011年に誕生し、『お年寄り』と『仕事』とを結ぶ架け橋となっています。

高齢化社会が進む一方で、長寿命国である日本は“人生100年”とも言われています。

そんな状況下でも、お年寄りの方々がただ生きるだけでなく、年を重ねるごとに自分らしく働き、いきいき輝ける場所をつくる、そんな志のもと、BABA labは活動されています。

「孫育てグッズ」などの商品を企画製造したり、シニア向けのプロダクトやサービスを開発したり。

BABA labは、シニアコミュニティとして、お年寄りの生きがいにつながる活動を幅広くされています。

事例07:【農業×レストラン】花農場あわの

花農場あわのは、農場とれたての野菜やハーブ、また旬の素材を使用し、本物の無農薬野菜の味を提供するレストランです。

農村レストランを建設するにあたっては、栃木県の「ふるさとルネッサンス事業」という補助金を利用し、今では都会からお客さんもくるほどに、まちの発展に大きく貢献しています。

『農業』と『レストラン』とを融合させ、それをコミュニティ=地域がアシストしていくことで、事業が展開できているのです。

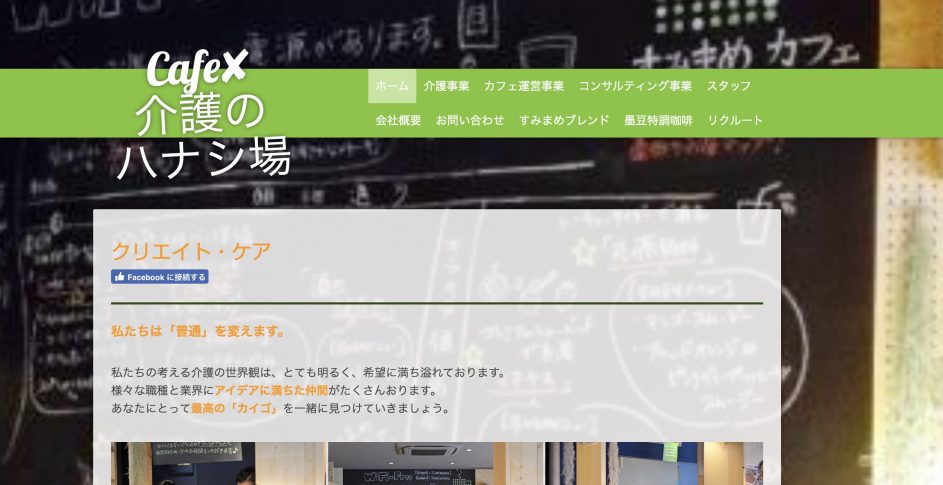

事例08:【介護×カフェ】すみまカフェ

すみまカフェは、東京都墨田区の「キラキラ橘商店街」にて、居宅介護支援事業所・訪問介護事業所を併設しているカフェです。

カフェという言えば、温かく、身近な場所。そんな居心地の良いところで、“介護の相談ができる”と言うのは、とても魅力的ですよね。

なお、すみまカフェでは介護以外にも、ものづくりや介護など地域に根ざした活動にも行われています。

※『介護』×『カフェ』と言う発想は全国各地にどんどん広まっています。→未来をつくるkaigoカフェ

事例09:【誰でも集まれる場所】カフェと囲碁 ひだまり

『カフェと囲碁 ひだまり』は、優秀な起業者を発掘する“大田区ビジネスプランコンテスト”で最優秀賞を受賞したコミュニティビジネス。

東急池上線の長原駅から徒歩1分と言う立地で、“囲碁”と“カフェ”を融合し、「誰かを連れてきたくなるような、遊び心のあるお店」と言うコンセプトを掲げ、営業されています。

初心者さん、女性、外国人旅行客などなど。『カフェと囲碁 ひだまり』では“普段囲碁に親しんでいない方”でも気軽に立ち寄れる場所になっています。

またカフェと囲碁以外にも、“こども食堂”や“外国人向けサービス“、“商店街のイベント運営”など、地域活動にも積極的に参加され、つながりを大切にされています。

事例10:【クラウドファンディング】UNKNOWN KYOTO

UNKNOWN KYOTOも町家再生プロジェクトです。

昔、京都最大の旧遊廓として人気を博していた「五條楽園」エリア。

UNKNOWN KYOTOは、そのエリアに今も残る伝統的な“遊郭建築”

ビジネスとしては、鎌倉・京都の企業3社がプロジェクトを進める『共創』的事業で、「<京都>五條楽園エリア再生ファンド」を集める参加型・投資型クラウドファンディングです。

まとめ:コミュニティビジネス=地域課題解決が主眼!

いかがだったでしょうか?

今回は、コミュニティビジネスを事例を交えながら、分かりやすいように解説していきました。

それでは最後に忘れないよう、内容を振り返っておきましょう。

コミュニティビジネスとは?

→コミュニティビジネスの主体は多種多様!

→行政に依存しないコミュニティビジネスも!

コミュニティが抱える課題とは?

→少子高齢化

→地方の人口減少

→地域ブランド力が低い

→子育て

→商店街の衰退

コミュニティビジネスの事例!

事例01)山城下町ホテル NIPPONIA

事例02)子育てシェアAsMama

事例03)こども食堂

事例04)まちゼミ

事例05)BABAラボ

事例06)花農場あわの

事例07)学園坂タウンキッチン

事例08)すみまカフェ

事例09)カフェと囲碁 ひだまり

事例10)UNKNOWN KYOTO

コミュニティビジネスを知っておくと、新しいビジネスモデルを考えることができるかもしれません。新しい集客の仕組みを考える上では、頭の片隅にでも、今回ご紹介した事例を覚えておいてくださいね。

名前だけ聞いたことあるけど、実際どんなビジネスか分かっていない・・・

コミュニティビジネスの事例を交えて教えてほしい!